注文住宅で失敗しない防音壁の選び方|遮音等級から素材・施工費まで徹底ガイド

注文住宅で防音壁を検討するとき、何を基準に選べばよいか迷う方が多いです。生活音や外部の騒音、楽器や子どもの声など、目的によって必要な対策は変わります。

この記事では、具体的な考え方や素材ごとの特徴、施工やコスト管理のポイントまでわかりやすく解説します。静かな暮らしを実現するために役立つ情報を順に確認していきましょう。

注文住宅の防音壁を選ぶなら押さえておきたいポイント

防音壁を選ぶ際は、まず何をどの程度防ぎたいかを明確にすることが重要です。目的が曖昧だと過剰な工事や費用が発生しやすくなります。住まいの設計段階から防音を考えると、効果的で無駄のない対策が可能になります。

また、生活時間帯や家族構成、部屋の用途を踏まえて優先順位をつけると選びやすくなります。例えば寝室は夜間の静寂を重視し、趣味室は大音量の遮音を重視するなど、ゾーニングを行うと最適な壁構造や素材が見えてきます。

さらに、施工のしやすさや将来のリフォーム性、メンテナンス費用も考慮しましょう。初期費用だけでなく長期的なランニングコストを含めた総合判断が、満足度の高い選択につながります。

どの音をどの程度防ぎたいかを具体化する

まずは「どの音」を対象にするかを書き出してください。外の交通騒音、隣家の話し声、子どもの足音、楽器の演奏など、音源はさまざまです。音の種類によって対策が変わるため、目的を具体化することが第一歩です。

音は周波数や発生時間帯によって感じ方が異なります。低音(例:車の走行音)は壁の質量を増やす対策が有効で、高音(例:声や小物の音)は吸音材で反響を抑えることが効果的です。まずは日常で気になる音と、許容できる音量レベルをイメージしましょう。

生活パターンも合わせて考えます。夜間に静かにしたいなら夜間の外部音を優先し、日中に子どもの遊ぶ声が気になるなら室内の遮音を重視します。具体化することで必要な遮音等級や工事内容が見えてきます。

必要な遮音等級と生活時間帯を照らし合わせる

遮音等級(例えばD値やR値など)は性能を数値で示しますが、生活時間帯と照らし合わせることが重要です。夜間に静けさを保ちたいなら、外部からの音を抑えるための高い遮音等級が必要になります。

ただし高い性能はコストや施工難度も上がります。昼間中心の対策で良ければ、そこまで高い等級を求めずに費用を抑えられます。どの時間帯にどれだけ静かにしたいかを優先順位で整理すると、無駄のない選択ができます。

数値だけに頼らず実際の生活シーンを想像して、どの程度の遮音が必要か検討してください。専門業者に相談する際は、時間帯と音源の記録を伝えると具体的な提案を受けやすくなります。

部屋の用途と配置で最適な壁構造を決める

部屋の用途によって壁に求められる性能は変わります。寝室や書斎は静音性を重視し、ホームシアターや楽器室は高い遮音性能と振動対策が必要です。用途に応じて壁の厚みや内部構造を最適化しましょう。

また家の配置や隣家・道路との位置関係も重要です。外部音が面する壁はより強化し、内部間の間仕切りは軽めの対策で済ませるなど、ゾーニングを活用するとコスト効率が良くなります。窓やドアの位置も含めて設計段階で検討することをおすすめします。

設計時に壁だけでなく床・天井の対策も同時に考えると、より効果的な防音計画が立てられます。総合的な視点で部屋の配置と壁構造を決めると、快適な住環境が実現します。

予算と維持費を含めた総合判断をする

初期費用だけでなく、将来の維持費やリフォーム費用も考慮して判断することが大切です。高性能な素材や二重壁などは効果が高い反面、費用や施工期間、メンテナンス負担が増える場合があります。

長期的な視点で、効果対費用のバランスを評価しましょう。例えば、軽度の騒音対策であればコストの低い吸音中心の対策で十分なこともありますし、将来的に楽器演奏を始める可能性があるなら初期からしっかり対策するほうが結果的に安く済むこともあります。

見積もりは複数社から取り、施工内容の違いを比較してください。補助金や助成制度の利用も検討すると総費用を抑えられます。

防音壁の基礎知識と主なタイプ

防音の基本は遮音・吸音・防振の三要素です。これらを組み合わせることで、さまざまな音の問題に対応できます。まずは基礎を理解して、用途に合ったタイプを選ぶことが重要です。

次に代表的な壁のタイプを紹介します。二重壁や密閉式、吸音パネルなど、それぞれに向き不向きがあります。メリットとデメリットを把握して、実際の住まいに適した選択をしましょう。

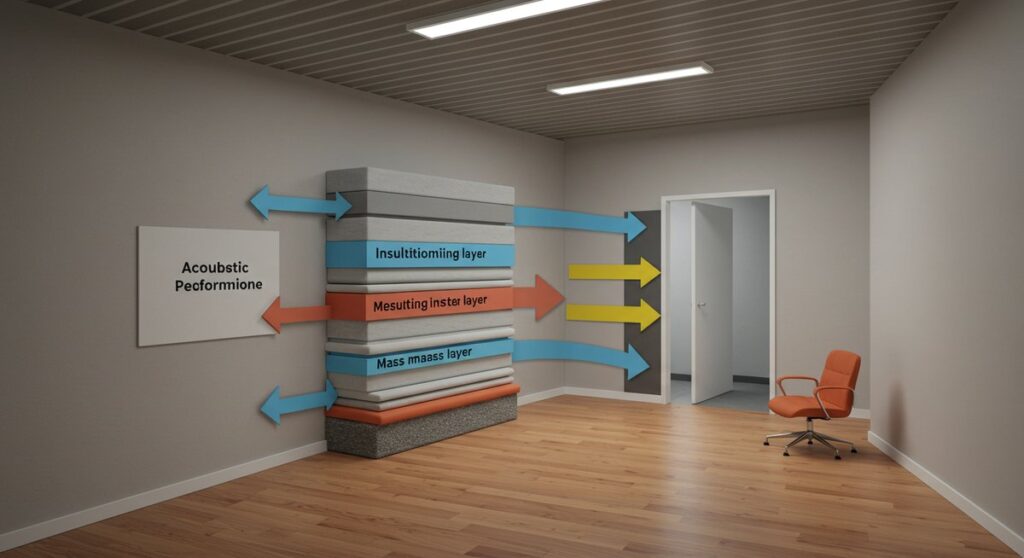

遮音吸音防振の役割を簡潔に理解する

遮音は音を外に出さない・外から入れないための役割で、壁の質量や密度が重要です。重い材料や厚い壁が効果を発揮しますが、コストや建物構造への影響も考慮が必要です。

吸音は室内の響きを抑える役割です。グラスウールや吸音パネルを用いると、こもり音や反響を軽減できます。室内の快適性を高めるために重要な要素です。

防振は音の伝わり方を断つ役割で、振動を遮断する構造やゴム材などの緩衝材が使われます。楽器や大音量機器を使う部屋では防振処理が重要です。これら三つをバランスよく組み合わせることが効果的です。

二重壁と密閉式の特徴と適用例

二重壁は壁を二重にして内部に空気層や吸音材を入れる構造で、比較的高い遮音効果が得られます。音の透過経路を増やして減衰させるため、楽器室やホームシアター向けに向いています。

密閉式は気密性を高めることで音漏れを抑える方法です。窓やドア、配管の貫通部などの細部処理が重要になります。外部の騒音を抑えたい寝室や会議室などに適しています。

どちらも施工精度が効果に直結するため、施工業者の技術力が重要です。用途と予算に応じて最適な方式を選んでください。

窓ドア換気口からの音漏れ対策の優先順位

壁だけでなく窓やドア、換気口は音漏れの主な経路です。まずはこれらの箇所をチェックし、必要な対策を優先的に行うと効率的に効果が出ます。

窓は二重サッシや防音サッシ、気密性の高いサッシに交換することで大きく改善します。ドアは防音ドアや密閉性の高い建具にすることを検討しましょう。換気口は音を通しにくいダクト形状や吸音材の併用で対処します。

これらの対策は比較的取り組みやすく、費用対効果が高い項目が多いので優先順位を高めに設定すると満足度が上がります。

防音性能の表示と実用的な見方

防音性能はメーカーや仕様書に数値で表示されますが、実際の住環境での効果は条件で変わります。表示を見る際は、どの測定条件での数値かを確認しましょう。

また、周波数ごとの特性や実測データがあるかどうかも重要です。低音に弱い製品もあれば、高音に強い製品もあります。施工後の使用シーンを想定して、数値を読み解く力をつけると失敗が少なくなります。

実際には専門業者にシュミレーションや現地調査を依頼して、数値の意味を確認することをおすすめします。

注文住宅で選ぶ素材ごとのメリットと注意点

素材選びは防音性能だけでなく、施工性や安全性、コストに影響します。ここでは代表的な素材の長所と短所を整理し、住宅用途ごとの適合性を解説します。

選ぶ際は、住宅の構造や施工業者の経験、将来のメンテナンス性を合わせて検討してください。素材ごとの注意点を把握しておくと、満足度の高い選択ができます。

石膏ボードの導入効果と補強の必要性

石膏ボードはコストが比較的低く、施工性が良いことから多くの住宅で使われます。複数枚重ねることで遮音性能を高めることが可能です。内装仕上げとの相性も良く、リフォーム時の扱いやすさも魅力です。

ただし単体では低音に弱く、重量が足りない場合は追加の補強や吸音材の併用が必要になります。耐久性や水濡れに弱い点もあるため、用途に応じた選定と施工後の管理が重要です。

施工時には継ぎ目やビス穴などの気密処理が効果に直結しますので、丁寧な施工を行う業者を選んでください。

グラスウールやロックウールの長所と短所

グラスウールやロックウールは吸音材として優れ、断熱性も兼ね備えています。比較的軽量で施工しやすく、室内の反響音を抑えるのに適しています。コスト面でも導入しやすいのが利点です。

一方で湿気に弱い場所や高圧縮がかかる場所では性能が落ちることがあります。取り扱い時は飛散や皮膚刺激に注意が必要で、適切な保護具と正しい施工が重要です。長期的な性能維持のため、結露対策も合わせて検討してください。

防音パネルや複合材の性能差と価格感

防音パネルや複合材は特定の周波数帯に強い製品や、薄型でも高効果を発揮する製品など多様です。仕上げも選べるため内装デザインと両立しやすいのが魅力です。

価格は素材や性能により幅があります。高性能な複合材はコストが上がる一方で、施工範囲を限定して導入することで効率的に効果を確保できます。導入前に実際の性能データや施工事例を確認すると安心です。

重い素材を使う際の構造と運搬の課題

重い素材は遮音性能が高くなりますが、住宅の構造に与える負担が増えます。耐荷重の確認や構造計算が必要になるケースもあるため、設計段階で建築士や構造設計者と相談してください。

また現場への運搬や取り扱いが大変になる場合があり、工期や施工費用が増加する可能性もあります。施工計画や搬入経路を事前に確認し、適切な施工体制を整えることが重要です。

施工とコスト管理で失敗しないためのチェックポイント

施工品質が防音の効果を左右します。良い素材を選んでも施工が不十分だと期待通りの効果は得られません。業者選びや見積り比較、現場確認のポイントを押さえておきましょう。

また費用面では見積りの内訳を詳細に確認し、追加費用の発生要因を把握しておくことが大切です。補助金や助成制度を活用できる場合もあるので、利用条件を確認してください。

施工業者に求める実績と技術の確認項目

業者選びでは防音施工の実績、施工事例、施工後の性能確認方法をチェックしましょう。現場ごとの対応経験が豊富な業者ほど、臨機応変な対処が可能です。

さらに気密工事や継ぎ目処理の技術、複合材の取り扱い経験も確認してください。可能であれば現場見学や過去顧客の評価を聞くと具体的なイメージが湧きます。保証やアフターフォローの内容も重要な判断基準です。

工事の費用相場と費用を抑えるコツ

費用は対策の範囲や素材、施工難度で大きく変わります。部分的な対策を優先する、窓やドアの改善を先に行うなど、費用対効果の高い項目から手をつけると総費用を抑えやすくなります。

また複数業者の見積もりを比較し、施工内容の違いを確認することが重要です。セット工事や既存の設計との組み合わせで割引がある場合もありますので交渉の余地を残しておきましょう。

工事後の防音性能を現場で確認する方法

施工完了後は実際の音環境で性能を確認してください。騒音計での測定や、日常の使用シーンでの体感を比較すると良いでしょう。特に低音の伝わり方や振動の有無をチェックしてください。

必要であれば追加の処置や調整を依頼できるよう、契約時にアフターサービスの範囲を明確にしておくと安心です。

補助金や助成制度の活用方法と申請の注意点

自治体や国の制度で、省エネや騒音対策に関連する補助金が出る場合があります。申請期限や適用条件、必要書類が多岐にわたるため、事前に確認して準備することが重要です。

補助対象となる工事範囲や施工業者の要件が指定されることがあるため、制度利用を前提にする場合は早めに相談窓口や専門家に確認してください。

防音壁を正しく選んで静かな暮らしを手に入れる

防音壁選びは目的の明確化、素材の特性理解、施工品質とコスト管理の四点セットが重要です。これらをバランスよく検討することで、安心して暮らせる住環境を作ることができます。

まずは気になる音を書き出し、生活時間帯や優先順位を整理してから専門業者に相談してください。適切なプランと施工で、静かで快適な住まいを手に入れてください。