吹き抜けでエアコンが効かない原因と今すぐできる対策ガイド

吹き抜けは開放感が魅力ですが、空間が広くなる分エアコンの効きが悪く感じやすいです。まずは簡単な工夫で空気を動かし、直射や隙間風を抑えることで快適性がぐっと上がります。手軽にできる対策から機器選び、将来的なリフォーム案まで順に確認していきましょう。

吹き抜けでエアコンが効かないと感じたらまず試すべきこと

吹き抜けで冷暖房の効きが悪いと感じたら、まずは室内の空気の流れと直射日光、そしてエアコンの設定を見直すことが効果的です。大がかりな工事をする前にできることを優先して試してください。

シーリングファンやサーキュレーターで空気を循環させる

シーリングファンやサーキュレーターは、吹き抜けの上下に偏った空気をかき混ぜて温度ムラを和らげます。シーリングファンは天井付近の暖気を下に押し下げる効果があり、冬は弱めの左回転(ダウンブロー)で暖気を床に送ると良いです。夏は強めの右回転で体感温度を下げることができます。

サーキュレーターは設置場所や向きを変えやすい点が魅力で、エアコンの冷気を床付近に循環させたい場合に有効です。複数台を組み合わせて階段や吹き抜けの開口部に向けて風を送ると効率が上がります。

設置時のポイントとしては、音レベルと風量、消費電力を確認すること、そして冬場は弱めの回転で長時間稼働させることで電力効率を損なわずに効果を得られます。

エアコンの風向きと運転モードを正しく調整する

エアコンの風向きや運転モードを正しく設定するだけで体感温度はかなり変わります。まず冷房時は風向きを水平〜やや下向きにして床付近に冷気を届かせ、暖房時は上向きで天井付近の暖気を拡散するのではなく、サーキュレーター等と併用して暖気を下ろすようにします。

運転モードは自動運転や寝室モードに頼りすぎず、必要に応じて風量を上げたり、風向きの固定を活用してください。可変風量(インバーター)機能がある機種は微調整が効きやすく、長期的には省エネにも繋がります。

またフィルター清掃や室外機周りの障害物除去も基本ですが重要です。風の通りが悪いと能力を発揮できないため、定期的な点検を忘れないでください。

窓まわりの遮熱で直射を抑える

午前から午後にかけて高窓や大きな窓から直射日光が入る場合、室温が上がりエアコン負荷が増えます。カーテンやロールスクリーン、外付けブラインドで直射を遮ることは即効性の高い対策です。

素材は遮光性と遮熱性の高いものを選ぶと効果的で、昼間は閉めておき夜に開ける運用でも十分に温度上昇を抑えられます。角度調整できるブラインドやシェードは採光と遮熱のバランスを取りやすく便利です。

さらに、窓ガラスに断熱フィルムや遮熱フィルムを貼ると、見た目を大きく変えずに熱の出入りを減らせます。簡単な施工で費用も抑えられるので、まずはこのあたりから試すことをおすすめします。

エアコンの能力不足を簡単にチェックする方法

エアコンがそもそも能力不足かどうかは、おおまかな室容積と表示能力(kW)を比較することで判断できます。メーカーの目安としては冷房で1kWあたり約6〜8畳分の目安が使われますが、吹き抜けや高天井ではこの目安より容量が不足しやすいです。

簡単なチェック方法として、冷房時に設定温度を下げた際に室温が短時間で全体的に下がるかを見てください。上部ばかりが冷えない、床付近が冷えすぎないなどの不均衡がある場合は能力以外に空気循環の問題が関係している可能性があります。

室内の温度差を温度計で上下数か所測ると判断しやすく、上階と下階の差が大きければ循環不足です。もし能力不足が疑われる場合は専門家に相談して適正な機種容量を算出してもらうことをおすすめします。

吹き抜け空間で温度ムラが起きる主な仕組み

吹き抜け特有の温度ムラは、空気の性質や空間の形状、日射や断熱性能によって生まれます。これらを理解すると適切な対策が選びやすくなります。

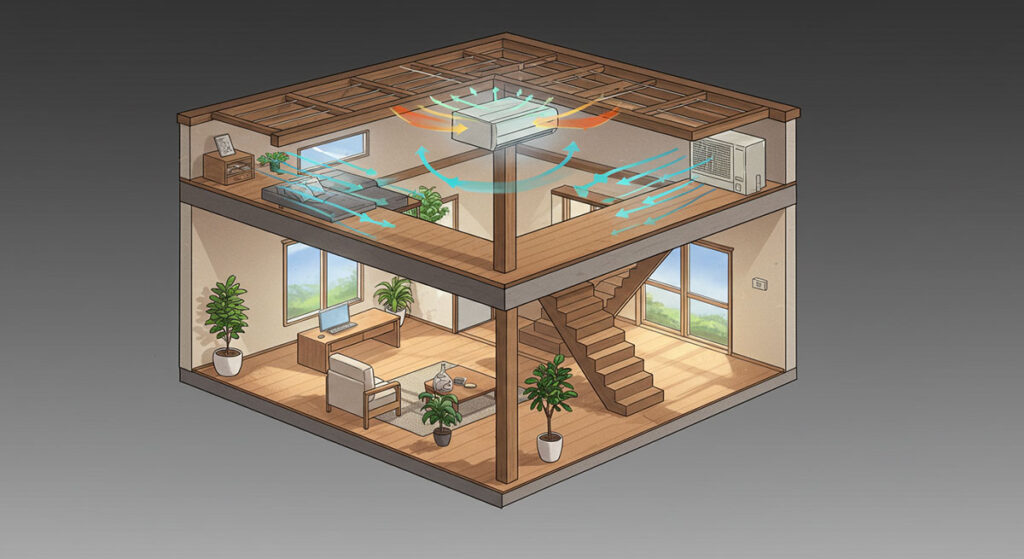

暖気が上方に溜まりやすい空気の特性

暖かい空気は冷たい空気より密度が低いため上昇しやすく、吹き抜けでは天井付近に暖気が溜まりやすくなります。その結果、下部が冷たく感じたり、暖房効率が落ちる現象が起こります。

特に冬場は暖房で作られた暖気が上部に滞留してしまい、床面近くの温度が上がりにくくなります。逆に冷房時には冷気が下に溜まりやすいですが、広い立体空間だと冷気がすぐに拡散してしまい体感温度の低下が限定的です。

この性質に対しては、シーリングファンやサーキュレーターで意図的に空気を循環させることで温度差を縮めるのが効果的です。風の当て方や運転時間を工夫すると効率的に改善できます。

室内容積が大きいと冷暖房負荷が増える点

吹き抜けは床面積に対して体積が大きくなるため、空気全体を冷暖房するための負荷が増えます。同じ出力のエアコンでも、内容積が大きいと室温を保つのに時間がかかり、運転時間が長くなりがちです。

結果として温度ムラや光熱費の増加が起きるため、必要に応じて容量の大きい機種への交換や、ゾーニングで複数台を使い分けることも検討の余地があります。

まずは断熱や遮熱の見直し、空気循環の改善で対応可能かを試し、根本的な不足が明らかなら機器の見直しを考えてください。

高窓や大開口からの日射が室温を上げる

高窓や大きな開口部は採光には優れますが、日射熱が大量に入ると室温が上がりやすくなります。特に南向きや西向きの窓は午後の強い日射で室内温度を押し上げるため、冷房時の負荷が増します。

対応としては外付けシェードやオーニング、遮熱カーテン、窓ガラスへの断熱・遮熱フィルム貼付けが効果的です。外部で遮る方法は室内の明るさを保ちつつ熱だけを減らせるため、冷房効率向上に寄与します。

日射の影響は季節や時間帯で変わるため、可変的な遮蔽手段を組み合わせると使い勝手が良くなります。

断熱性や気密性の不足で効率が落ちる

断熱や気密が不十分だと、外気温の影響を受けやすく室温が安定しにくくなります。壁・天井の断熱性能、窓の性能、そして隙間風があるかどうかで冷暖房効率は大きく変わります。

特に吹き抜けは接続部や開口部が多いため、気密が落ちやすい構造です。小さな隙間から入る外気がエアコンの負荷を増やしますので、隙間風対策や窓まわりの断熱強化を検討してください。

改善は段階的に行うと費用対効果が分かりやすく、まずは簡易シーリングやフィルムから始めるとよいでしょう。

開口部や階段による空気の移動パターン

吹き抜けは階段や廊下と直結している場合が多く、これらが通気経路となって上下階の空気が容易に行き来します。そのためエアコンの効果が一部の空間に偏りやすくなります。

空気の流れを把握するには簡単な温度計測や煙テスト(安全な方法)で動線を確認するとよいです。必要ならば間仕切りや扉、風向きを調整することで不利な流れを抑えられます。

すぐできる低コストの対策と期待される効果

大掛かりな工事をしなくても、手頃な費用でかなりの改善が期待できます。ここではすぐ試せる方法とその効果を紹介します。

シーリングファンで上部の暖気を下ろす効果

シーリングファンは比較的低コストで設置でき、天井に溜まった暖気を下に送ることで暖房効率を上げます。冬場に弱回転で運転するだけで床付近の体感温度が上がり、暖房の設定温度を下げられることがあります。

設置費用は機種や工事の有無で変わりますが、既存の下地があれば比較的安価に済みます。消費電力も小さいためランニングコストが低い点も魅力です。

サーキュレーターで床付近に冷気を循環させる

サーキュレーターは置き場所を変えられる手軽さが強みです。エアコンの冷気を床付近に循環させることで、冷房の体感効率を向上させます。複数台を階段付近や吹き抜けの開口部に向けると効果が安定します。

価格も幅広く、数千円から購入可能なので試しやすい対策です。注意点は風が直接当たりすぎると不快に感じることがあるため、向きや風量を調整してください。

カーテンやロールスクリーンで直射を防ぐ

厚手のカーテンや遮熱ロールスクリーンは日射熱を抑え、室温の上昇を抑制します。昼間の強い日差しを簡単に遮ることができ、冷房負荷を軽減します。

色や素材で見た目の印象が変わるためインテリアとの相性を考えつつ選んでください。操作が簡単で即効性があるため、まず導入しやすい対策です。

断熱フィルムや遮熱シートの導入手軽さ

窓に貼る断熱フィルムや遮熱シートは施工が簡単で費用も抑えられます。透明タイプなら採光を保ったまま熱の出入りを減らせるため、採光と冷房効率の両立が可能です。

DIYで貼れる商品も多いため、まずは一部の窓で試して効果を確認するのがおすすめです。効果の実感は窓の面積や向きによりますが、冷房負荷の軽減に寄与します。

隙間風対策で冷気の流出を抑える

ドアや窓、コンセントまわりの隙間からの空気漏れは意外と多く、冷気や暖気が逃げる原因になります。簡単な気密テープやすき間風防止材で対策すると室温が安定しやすくなります。

小さな投資で効果が出やすいので、まずは目視で隙間を確認し、優先順位をつけて対策を進めてください。

機器選びと設置で差が出るポイント

機器の選び方や設置方法で快適さは大きく変わります。吹き抜けに合った選定をすることで運転効率と光熱費の両方が改善します。

吹き抜けに適したエアコン容量の算出方法

エアコン容量は床面積だけでなく天井高や室内容積、窓面積で考える必要があります。基本の目安に天井高係数(例えば天井高が標準より高い場合、必要能力を1.2〜1.5倍にする等)を掛けて算出する方法が一般的です。

詳しい算出は専門業者に依頼すると正確ですが、自分で簡易的に判断するなら室内容積(m3)に対する冷房能力や暖房能力の目安表を参照し、吹き抜け分を上乗せして検討してください。

壁掛けと天井埋め込みの特性比較

壁掛けエアコンは設置が容易で初期費用が低め、メンテナンスも簡単です。一方、天井埋め込み型は吹き抜け空間に風を広く供給しやすく、見た目もスッキリしますが、設置コストやメンテナンス費用が高くなる傾向があります。

空間の使い方や天井高さ、配管の取り回しを考慮して選ぶことが重要です。リフォーム時にダクト配管が取りやすいかも判断材料になります。

設置高さと吹出口向きの最適化ポイント

エアコンの設置高さや吹出口の向きは風の到達範囲と空気循環に直結します。高い位置に設置すると空気が天井付近に留まりやすくなるため、サーキュレーターと組み合わせて下方向に風を送る工夫が必要です。

逆に低めに設置できる場合は床面近くまで風を届かせやすくなり、体感効率が上がることがあります。吹出口向きは可変にしておくと季節ごとの運用がしやすくなります。

複数台運用やゾーニングで温度を均す方法

一台で広い吹き抜けをカバーするより、小さめの機種を複数台に分散設置してゾーニングする方が効率的な場合があります。階ごとや用途ごとに温度設定を変えられるため、無駄な冷暖房を減らせます。

導入コストは増えますが、長期的な光熱費削減や快適性向上が期待できます。初期投資とランニングコストのバランスを考えて検討してください。

メーカー機能や可変風量の利点

可変風量(インバーター)やスマート制御、風向き自動制御などの機能は、細かな運転調整で快適性を保ちながら省エネに寄与します。天井高や吹き抜け構造に合わせた風の制御ができる機種を選ぶと効果が高まります。

スマートフォン連携で運転スケジュールを管理できると、在宅・不在に合わせた運用で無駄を減らせます。

設計やリフォームで根本改善する手法と費用

根本改善には断熱や窓の改修、分散型空調などが有効です。費用は規模や仕様によって幅がありますが、将来的な光熱費削減と快適性向上を見越して検討しましょう。

断熱材や気密施工で得られる効果と相場

壁・天井の断熱材追加や気密施工により外気の影響を抑え、冷暖房効率を大きく改善できます。費用は施工範囲や使用材料で変わりますが、部分的な断熱補強で数十万円、全面改修で数百万円になることがあります。

効果としては年間の冷暖房費削減と室温の安定化、結露抑制などが期待できます。補助金が出る場合もあるので、事前に確認するとよいです。

高性能窓や外付けシェードで日射を遮る方法

窓を高断熱の複層ガラスに交換したり、外付けシェードやブラインドを設置することで日射熱を大幅に減らせます。窓交換は1窓あたり数万円〜数十万円、外付けシェードは取り付け範囲で数万円からの費用が目安です。

これらは冷房負荷の低減に直結し、快適性と省エネ効果が高いため長期的には費用対効果が良い場合が多いです。

ダクトや分散空調システムの導入メリット

ダクト式やマルチエアコン等の分散空調は、空間ごとに冷暖房を最適化できるため吹き抜けの温度ムラ解消に有効です。導入費用は機器や配管工事で数十万〜数百万円になりますが、運用の自由度と快適性が向上します。

将来的なリフォームで配管を隠蔽しやすい設計にすると見た目もすっきりします。

シーリングファン設置や天井補強の工事費目安

シーリングファンの設置は既存の下地があれば比較的安価で、機種と取り付け工事を合わせて数万円〜十数万円が相場です。高所作業や天井補強が必要な場合は追加費用が発生します。

天井補強には材料費と作業費がかかるため、現場調査で見積もりを取ることをおすすめします。

補助金や税制優遇を使って費用を抑える方法

自治体や国の省エネ改修に関する補助金や税制優遇制度を活用すると初期費用を抑えられる場合があります。断熱改修や高性能窓の導入、エネルギー効率の高い設備は対象になりやすいです。

申請条件や期間があるため、リフォーム前に制度を確認し、必要書類を準備しておくとスムーズです。

吹き抜けの家を快適にするため今日から始めること

まずは空気の循環と直射対策を優先して試してください。シーリングファンやサーキュレーターの導入、窓まわりの遮熱、フィルター清掃などは即効性があり低コストです。

次に室内の温度差を測り、必要なら専門業者に相談して機器容量や設計改善の見積もりを取りましょう。小さな対策を積み重ねることで大きな快適性向上につながります。